前言/科普:标头养成记

标准镜头,顾名思义,也就是焦距为50mm左右的镜头。

↑

注意:这个定义是错的。

标头的正确定义是,某画幅的标准镜头,其焦距应等于该画幅底片的对角线长度。135全画幅的对角线长度是43.2mm,所以其实世界上也就一支镜头相对严格的符合这个标准——那就是宾得的FA 43mm f/1.9 Limited。

不过由于习惯使然,一般40~60mm焦距的镜头都被划在了标头这个范围之内。具体到产品,43、45、50、55、58mm的都有,这并没有什么太大的影响。

标准镜头在之前给我们的印象一直都是轻便小巧大光圈,其实原因很简单,之前是单反相机占据主流位置的时代(貌似现在也还是)。单反相机的法兰距普遍在40+mm这个级别,与标头的焦距相近。这也就意味着,我们可以在设计镜头的时候直接把第一主点放在光圈的位置,前后各用一组镜片来做像差矫正即可。最简单的双高斯结构就是这么来的。

可能上面的一段话会让很多人觉得一头雾水,其实镜头这个东西,完全可以以小孔成像为基础向外扩展。在机身盖上扎一个针孔,就是一个最简单的镜头,其焦距就是相机的法兰距,也就是孔到底片的距离。然而受限于孔径,光圈实在太小,我想把它扩大,那么又会导致无法成像。怎么办呢?用凸透镜来强制光线聚焦就好了。

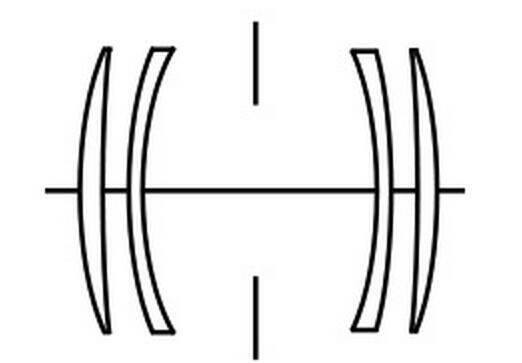

后来成熟的标头结构都是从上面的双高斯扩展开来,比如威震天下的著名结构Planar(普拉纳):

上图为基础的Planar结构,用2组正镜来收拢光路,凹凸二合镜片做像差/色散矫正。对光线的控制力比双高斯更强,使得它能做出更大的光圈,无数经典的大光圈标头都采用了类似的设计:

然而这个结构虽然容易做到大光圈,但是毕竟其第一主点所在位置是空气镜片,前后都有折射正镜,球差的出现是不可避免的问题。在胶片时代或许这并不是个大事,但是到了数码时代传感器的解析力越来越高,高画质标头设计便成了一件越来越紧迫的事。

有经验的摄影者应该都知道,同样是正镜唱主角的结构,85~135mm的Sonnar镜头其画质远好于Planar结构的标头,因为其实际焦距较长,第一主点的位置可以位于某组正镜的光心,对像差的修正能力远好于中空的Planar。

那么问题来了,有没有一种方案能让标头也享受到这种设计带来的高画质呢?

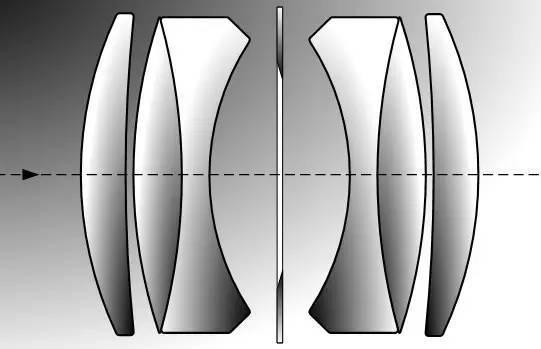

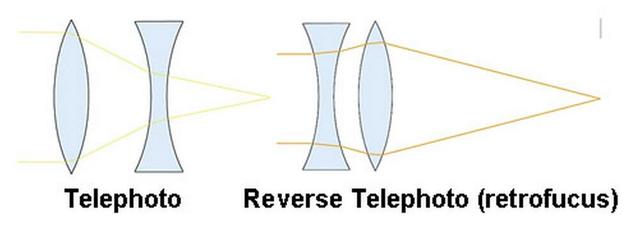

刚刚我们讲的几种镜片都可以等效成凸透镜,是实际参与成像的镜片。然而凹透镜其实在镜头设计当中也是一个十分重要的角色,把它放在前组可以发散入射光,减小焦距。放在后组可以发散像场,扩大焦距,此时依然由核心部分的凸透镜组来担任成像任务,凹透镜只是个辅助:

在利用上凹透镜之后,我们就可以制作出焦距跟法兰距相差较大同时又可以保证成像画质的两类镜头了。左侧就是望远(长焦)镜头,右侧是反望远(广角)镜头。

读到这里你应该想到了——如果采用类似右边的设计,前组是负镜用来缩小焦距,后组接一个高画质的Sonnar中焦镜头,不就可以做出高画质的标头了么?

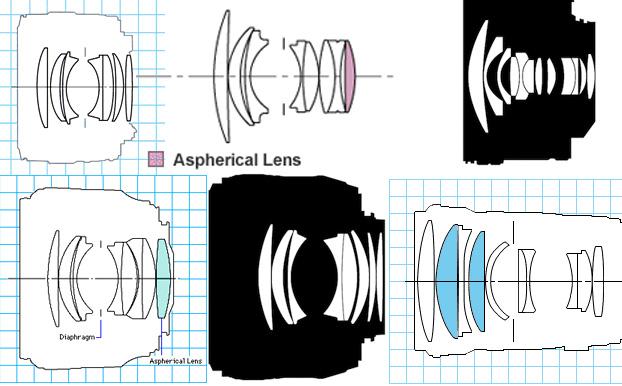

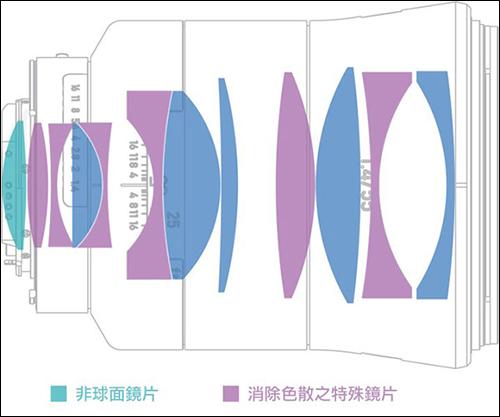

嗯是的,你想到的,大家也能想到。敢为天下先的蔡司Otus55/1.4,采用的就是这种设计,镜头上标的标识,也是代表着反望远、以往只会在超广角镜头当中出现的Distagon:

跟上面所讲到的传统标头设计不同,Otus 55 1.4前组的一对凹透镜相当引人注目——采用的正是典型的反望远结构。当然光有好结构也不行,采用大量的特殊镜片来对像差进行校正,依然是制作一枚高素质镜头所必须的工作。

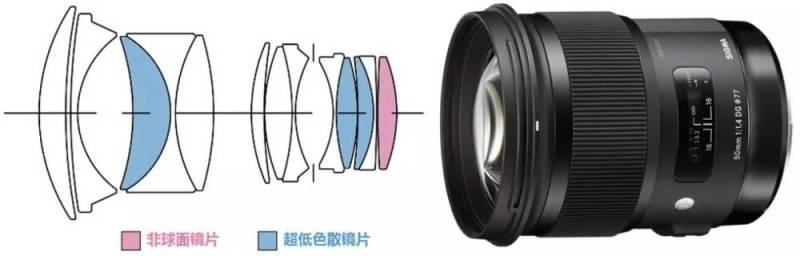

当然大家肯定会说,猫头鹰酱太贵了,我等平民消费不起啊!很快,适马推出了这种结构的平民版,50/1.4 DG Art:

适马50 1.4ART的反望远结构也十分典型,前组两片镜片拼成一个凸凹透镜(本质上还是凹透镜)。

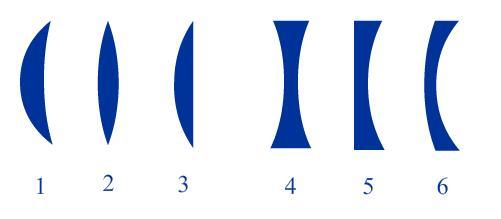

光学镜头当中采用的镜组可能不是那么规整,镜片的两个球面可能会一凸一凹,具体的识别方法如下:

在下图中

1、凹凸透镜 2、双凸透镜 3、平凸透镜 4、双凹透镜 5、平凹透镜 6、凸凹透镜 。

前三个是凸透镜,后三个是凹透镜。

后来又有一些镜头采用了前组凹透镜的设计,比如索尼的FE 55 1.8ZA和蔡司Mlivus 50/1.4:

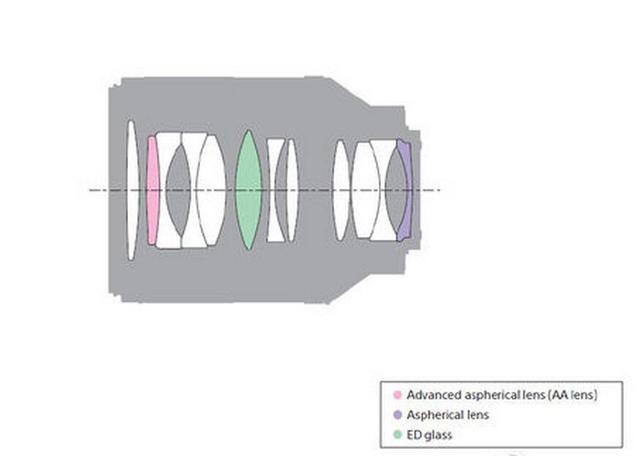

当然还有我们今天的第三位主角——索尼FE 50/1.4ZA。

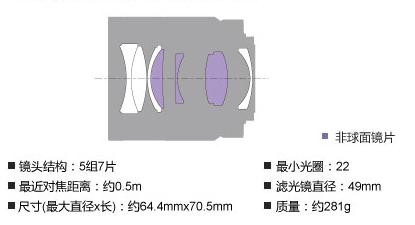

50 1.4ZA的反望远特性有点不那么典型,整体而言更倾向于长焦的Sonnar,采用的是后组减焦设计——这大概跟其适配的是无反系统,法兰距只有18mm有关。理论上来说这种设计也可以极大提升标头的画质,然而跟反望远相比,究竟谁会更胜一筹呢?